Große Daten

Künstliche Intelligenz (KI) • Definition

Kopfnuss : George Orwell überholt: Implantierter Chip liquidiert

Was Eric Arthur Blair alias George Orwell vor exakt 60 Jahren – in Deutschland trat gerade das Grundgesetz in Kraft – veröffentlichte, sorgte unter dem Titel »1984« erst einmal für Kopfschütteln. Längst ist klar: Der Autor dieser Anti-Utopie warnte zu Recht vor Entwicklungen in der Gegenwart.

Big Brother is watching you: Mit jedem Klick auf der Tastatur eines PCs, mit jedem Einschalten des Navis, nimmt Big Brother an unser aller Leben teil. Da muss sich kein Mensch mehr einsam fühlen. Der gläserne Bürger ist längst Realität.

Wer aber glaubt, damit sei die Überwachung nicht mehr zu toppen, der irrt. Und zwar gewaltig, wie das Deutsche Patentamt in München kürzlich erfahren musste: Unter den mehr als 60.000 Patentanmeldungen, die dort jährlich in der Datenmaschinerie verarbeitet werden, war unlängst der Antrag eines Berufserfinders aus Saudi-Arabien eingegangen, der Georg Orwells 1984 in den Schatten stellt.

Sein Werk: Ein Chip in zwei Modellausführungen, der per Injektion oder Operation in den menschlichen Körper gebracht wird. Das Modell A dient dazu, den Menschen auf Schritt und Tritt überwachen zu können. Wer überwacht, kann auch töten, sagte sich wohl der saudi-arabische Erfinder, während er so an seiner – womit auch immer gefüllten – Wasserpfeife nuckelte. Und setzte mit dem Modell B noch eins drauf. Denn dieser Chip enthält eine »Strafkammer «, die zum Beispiel mit dem Gift Cyanid gefüllt werden könnte. »Wenn wir diese Person aus Sicherheitsgründen eliminieren wollen, dann wird dieses Mittel in seinem Körper durch Fernsteuerung über Satelliten freigesetzt «, erklärt der Antragsteller zu seiner Erfindung.

Die Sachbearbeiter beim Patentamt waren entsetzt. Da half auch die verquirlte Argumentation aus dem Morgenland nichts. Begründete doch der Saudi seinen Horrorchip mit Sicherheitsproblemen bei Pilgerfahrten in seinem Land, bei der der eine oder andere Pilgerer in der Masse fliehen oder gar im Land bleiben wolle. Er könne so jederzeit aufgefunden werden. Und für die Liquidierung der Menschen führte er die Gefahr für die Staatssicherheit durch Straftäter oder Terroristen auf.

Die Patentamtsprüfer jedenfalls wiesen den Antrag vehement zurück. Denn Erfindungen, die gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstoßen, seien als Patent nicht zulässig. Jetzt bleibt nur abzuwarten, ob und wann der Erfinder einen Selbstversuch wagt – hoffentlich mit allen Unterlagen für den Chip.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Was ist künstliche Intelligenz?

Künstliche Intelligenz im Unternehmen einsetzen

Für Unternehmen kann der Einsatz einer KI für ihre Prozesse heutzutage attraktiv sein. Für bestimmte Problemstellungen versprechen sie große Effizienzgewinne. Unternehmen sollten sich daher dabei eine die Frage stellen: Was kann ich mit einer KI wirklich erreichen? Der erste Blick gilt dabei den eigenen Daten – welche gibt es bereits im Unternehmen, welche könnten noch erfasst werden? Eine KI kann aus ihnen Schlüsse ziehen, die bisher nicht möglich waren – etwa weil der Analyseaufwand für Menschen zu hoch wäre oder bisher noch kein Weg existierte, die richtigen Antworten zu erhalten – oder niemand daran gedacht hat, überhaupt daraus Daten zu generieren, zum Beispiel aus einer „alten“ Maschine, die noch an keinen Computer angeschlossen ist.

Was Unternehmen definitiv erwarten können: Sobald für die KI ein Job gefunden ist, wird sie ihn besser machen als jeder Mensch. Denn sie ist nicht nur schneller, durch den ständig wachsenden Erfahrungsschatz sinkt die Fehlerrate immer weiter. So kann die Google KI „Lyna“ (LYmph Node Assistant) nach Unternehmensangaben Brustkrebs auf Bildern mit 99 prozentiger Wahrscheinlichkeit erkennen, ein Wert, von dem Ärzte träumen.

Wichtig ist, einen konkreten Anwendungsfall zu finden, denn KIs sind (noch) keine generellen Problemlösungsmaschinen. Ein Anspruch wäre zum Beispiel: „Wir wollen Werkteile vom Band in Echtzeit per Kameraanalyse auf Qualität überprüfen, ohne auf manuelle Stichproben zurückgreifen zu müssen“.

Wie alle tiefgreifenden Innovationen dauert auch die erfolgreiche Implementation einer KI im Unternehmen. Zwischen 12 und 18 Monaten liegt der Return-of-Invest bei einem Projekt, schätzt Roland Becker, Geschäftsführer des Bremer KI-Experten JUST ADD AI. Damit ein Projekt zum Erfolg wird, ist, neben einer guten Qualität der vorliegenden Daten, auch entsprechendes Wissen notwendig. Neben der Einstellung eigener Expertinnen und Experten bietet sich gerade für den Mittelstand die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern in Forschungsprojekten (wie z.B. mit dem Bremer BIBA) an. Sie führen behutsam an das Thema heran und ermöglichen das Kennenlernen der neuen Technologie mit relativ geringem Ressourcenaufwand.

Denn das Trainieren von intelligenten Netzwerken braucht ein hohe Rechenpower, die entweder durch eine Investition oder durch die Anmietung von Cloudkapazitäten erreicht werden kann – ein Partner, der die Kapazität dafür bereits besitzt, macht es da viel einfacher und günstiger.

So – müssen Mittelständler jetzt unbedingt auf KI setzen, um zu überleben?

Dem Mittelstand fällt es meist schwer, neue Technologien schnell zu adaptieren. Es fehlen die Ressourcen von Großkonzernen für Experimente und die Agilität von Start-ups ohne laufende Kosten. So ist es auch mit der KI: Einer Umfrage des Branchenverbands Bitkom zufolge verzichtete ein Großteil der Unternehmen unter 500 Beschäftigten bisher auf Investitionen in die KI. Grund sind fehlende personelle Ressourcen, Zeit, aber oft auch Wettbewerbsdruck. Viele Unternehmen verhalten sich noch abwartend.

Ist es daher besser, zu warten? Die Antwort ist klar: jein. Die KI-Technologie ist noch jung, auch wenn sie seit den 1950ern erforscht wird. Erst seit einigen Jahren reicht die Rechnerkapazität aus, KIs kommerziell zu betreiben. Sie ist Neuland und ein erfolgreicher Mittelständler, der heute ohne läuft, läuft auch morgen noch ohne.

Für kleine Unternehmen ist die Investition in künstliche Intelligenz ein Wagnis. Die erste Frage sollte daher also sein: Wie könnte eine KI meinen Umsatz erhöhen? Wie könnte eine KI meine Kosten senken und Services verbessern? Wie können meine Kunden profitieren? Dazu hilft es, sich mit der Technik zu beschäftigen, um einen Überblick über die Möglichkeiten zu erhalten. Kostenlose Informationsangebote, wie zum Beispiel die der Mittelstands-4.0-Zentren in Deutschland helfen, Wissen anzusammeln. Findet sich ein Use-Case, eine Idee für eine Nutzung, helfen lokale Partner und Fördermittel, diese umzusetzen.

Zwar bieten auch die großen Cloud-Konzerne, wie IBM, Google oder Amazon KI-Lösungen an, jedoch können diese schnell überdimensioniert sein, zumal es trotzdem Experten braucht, diese erfolgreich zu implementieren. Und Fachkräfte sind gerade im Bereich KI rar. Alle, die aktuell keinen Einsatzzweck für eine KI bei sich sehen, sollten am Ball bleiben: Denn eines Tages wird es soweit kommen, dass Konkurrenten darauf setzen und spätestens dann ist es zu spät. Und bei der Geschwindigkeit, mit der sich die KI derzeit weiterentwickelt, wird dieser Zeitpunkt eher früher als später kommen.

Gleichzeitig sinken die Kosten und die benötigten Ressourcen für den Einsatz von KIs rapide. Seit einigen Jahren gibt es sogenannte Frameworks, welche die grundsätzlichen Tools mitbringen, um schnell eigene KI-Netzwerke einzurichten – TensorFLow und PyTorch sind die Verbreitesten. Damit können auch kleine Unternehmen KIs aufsetzen – der Bremer 5-Mann-Betrieb INnUP ist dafür ein perfektes Beispiel. Parallel wird zudem an Systemen gearbeitet, die auch Laien ohne Erfahrung in der Programmierung den Einsatz von KIs ermöglichen.

Und noch ein Ratschlag: Daten sind das Öl der KI. Wer heute schon beginnt, Daten zu erheben, zu speichern und zu katalogisieren, wird morgen davon profitieren.

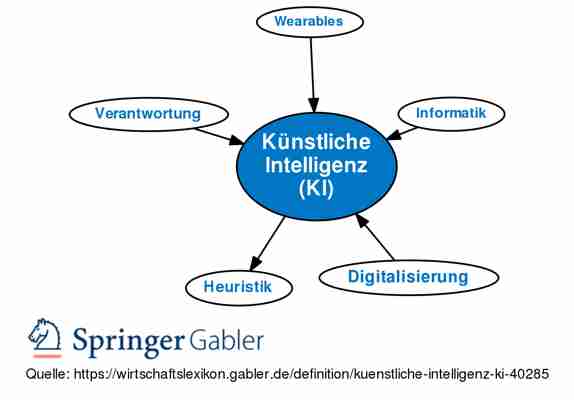

Künstliche Intelligenz (KI) • Definition

Artificial Intelligence. 1. Begriff: Erforschung „intelligenten” Problemlösungsverhaltens sowie die Erstellung „intelligenter” Computersysteme. Künstliche Intelligenz (KI) beschäftigt sich mit Methoden, die es einem Computer ermöglichen, solche Aufgaben zu lösen, die, wenn sie vom Menschen gelöst werden, Intelligenz erfordern.

2. Teilgebiete: Die Abbildung „Künstliche Intelligenz” zeigt eine mögliche Gliederung der Künstlichen Intelligenz (KI).

Bild in Originalgröße zeigen

Dabei wird zwischen Methoden und Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) unterschieden; wichtige interdisziplinäre Verbindungen sind durch gestrichelte Linien hervorgehoben.

1. Die bedeutendsten Methodenbereiche der Künstlichen Intelligenz (KI) sind die Wissensrepräsentation sowie das Schließen und Folgern zur Nutzung des repräsentierten Wissens.

2. Bes. Anforderungen an die sprachlichen Ausdrucksmittel bei der Erstellung von Künstliche Intelligenz (KI)-Programmen, v.a. die Notwendigkeit der Symbolverarbeitung, machen spezielle (KI)-Programmiersprachen erforderlich. Diese stellen u.a. bestimmte Wissensrepräsentationsformen zur Verfügung und bieten Möglichkeiten zur Auswertung des Wissens, z.B. durch eingebaute Methoden des Schließens. Ein bekanntes Beispiel ist die Programmiersprache Prolog (logische Programmierung).

3. Mit der Entwicklung „automatischer Beweiser” für mathematische Theoreme beschäftigt sich das Anwendungsgebiet Deduktionssysteme. Darüber hinaus werden Deduktionssysteme auch mit dem Ziel entwickelt, die Abfragemöglichkeiten bei Datenbanksystemen, die auf dem Relationenmodell basieren, zu erweitern, z.B. um rekursive Datenbankabfragen.

4. Eng verbunden mit Deduktionssystemen ist der Bereich der automatischen Programmierung. Auf der Grundlage einer formalen Spezifikation kann die Programmverifikation mithilfe eines Deduktionssystems automatisch durchgeführt werden. Daneben gehören zur automatischen Programmierung auch die automatische Erstellung von ablauffähigen Programmen aus formalen Spezifikationen sowie Korrektheitsbeweise für Hardwarekomponenten (z.B. integrierte Schaltkreise, Hardware).

5. Bei den Methoden zum Verstehen natürlicher Sprache und ihrer Anwendung im Rahmen der Sprachverarbeitung wird auf Ergebnisse der Linguistik zurückgegriffen, z.B. aus der Syntaxtheorie. Die Spracherkennung stellt neben der Sprachanalyse eine wichtige Aufgabe innerhalb dieses Anwendungsgebiets dar.

6. Computervision und Robotics beschäftigen sich u.a. mit der Interpretation von Daten der realen physischen Umwelt.

a) Computervision behandelt die Bereiche Bildverstehen (Grauwertanalyse u.a.), Szenenanalyse (z.B. Erkennen geometrischer Objekte aus Linienzeichnungen) und Gestaltwahrnehmung (Beschreibung der inhaltlichen Bedeutung einer Szene, z.B. durch Aufbau eines semantischen Netzes).

b) Für die Objekterkennung wird auf Computervision in der Robotik zurückgegriffen. In diesem klassischen Anwendungsgebiet spielt die Planung und Kontrolle von Roboteraktionen eine wesentliche Rolle.

7. Im Mittelpunkt der Methodenbereiche Learning und Kognitionsmodelle stehen Besonderheiten menschlicher Intelligenz.

a) Ein wichtiges Ziel des Bereichs Kognitionsmodelle ist die Erstellung von Computerprogrammen, die menschliches Problemlösungsverhalten simulieren.

b) Gegenstand des Learning sind Methoden, die Computerprogramme in die Lage versetzen sollen, nicht nur auf der Basis des bereits vorhandenen, repräsentierten Wissens zu agieren, sondern durch Auswertung von bekannten Problemen und ihren Lösungen das Wissen selbsttätig zu erweitern.

8. Während beim Learning menschliche Lernfähigkeit auf den Computer übertragen werden soll, wird im Rahmen des Anwendungsgebiets ICAI (Intelligent Computer Aided Instruction) versucht, Menschen bei dem Prozess des Lernens zu unterstützen. Dabei wird auf Erkenntnisse der Pädagogik zurückgegriffen.

9. Heuristische Suche ist ein Methodengebiet aus den ersten Anfängen der Künstliche Intelligenz (KI). Ein Problem bei der Entwicklung von Spielprogrammen ist die Suche nach „guten” Spielzügen; wegen der kombinatorischen Vielfalt explodiert die Anzahl möglicher Züge sehr schnell. Mithilfe von Heuristiken werden die Suchräume eingegrenzt, sodass Spielsituationen schneller und besser analysiert werden können.